Baurecht

In Schweden werden durch die nationale Ebene nur wenige Rahmengesetze vorgegeben1 und das Planungsmonopol liegt prinzipiell auf lokaler Ebene.

In Schweden werden durch die nationale Ebene nur wenige Rahmengesetze vorgegeben1 und das Planungsmonopol liegt prinzipiell auf lokaler Ebene.

Im Zuge der letzten Revision von 1995 wurden die Rahmenbedingungen der privaten Planungs- und Bautätigkeiten vereinfacht, die Zahl der technischen Vorgaben auf ein Minimum reduziert und die Verantwortung für Qualitätskontrolle und Bauabnahme von staatlichen und lokalen Behörden auf den Bauherrn und die von ihm beauftragten Firmen verlagert. Die vom Staat vorgegebene Rahmengesetzgebung besteht im Wesentlichen aus drei Gesetzeswerken: dem Naturresurslag (NRL), dem Plan- och Bygglag (PBL) und den Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BLV). Das Naturresurslag (NRL, SFS1987:12) zielt auf eine nachhaltige Entwicklung unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, z.B. dem Schutz von Landschaften und Naturschutzgebieten. Das Plan- och Bygglag (PBL, SFS1987:10) enthält, ergänzt durch das Planning and Building Decree 1987 (SFS1987:383)2 , die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Baugenehmigungspflicht, die Vorgehensweisen beim Erstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie die Zuständigkeiten und Kontrollen des Bauablaufs. Das Gesetz zu technischen Anforderungen an Konstruktionen BLV (Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, SFS1994:847) bezieht sich auf die Anforderungen an Gebäude und Ingenieurbauwerke sowie die zu ihrer Konstruktion verwendeten Produkte. Eine wesentliche Zielsetzung ist dabei die Optimierung der Energiebilanz der erstellten Gebäude.3

Weitere Gesetze zum Schutz der Umwelt sind das Umweltschutzgesetz (Miljöskyddslag, SFS 1969:387), das Naturerhaltungsgesetz (Naturvårslag, SFS 1964:822) und das Wassergesetz (Vattenlag, SFS 1983:291).4

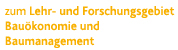

Abb. 1: Beispiel eines schwedischen Översiktsplan Helsingborg5

Die Abschnitte 4 und 5 des PBL definieren die Hauptwerkzeuge der kommunalen Raumplanung. Dies sind der Flächennutzungsplan ÖP (Översiktsplan) und der Detailplan DP (Detaljplan), der mit dem Plan zur Baugrundregelung (Fastighetsplan) dem deutschen Bebauungsplan gleichsteht. Da in Gebieten ohne Bebauungsplan kein Rechtsanspruch auf eine Baugenehmigung existiert, wird die Erstellung eines Detailplans nicht selten von Grundstückeigentümern initiiert. 6

Eine Baugenehmigung (bygglov) ist u.a. für die Errichtung, den Umbau sowie eine Gestalt- oder Nutzungsänderung eines Gebäudes erforderlich. Entspricht das beantragte Vorhaben den Festsetzungen eines bestehenden Bebauungsplans (PBL, SFS 1987:10, Abschnitt 8, Sektion 11), ist eine Baugenehmigung obligatorisch. Die Einhaltung technischer Vorgaben wird seit dem Jahr 1995 allein dem Ausführenden übertragen und spielt daher für den Genehmigungsvorgang eine untergeordnete Rolle.7 Kleinere Bauvorhaben können durch den jeweiligen Bebauungsplan vom Genehmigungsverfahren freigestellt werden (PBL, SFS 1987:10, Abschnitt 8, Sektion 5), wenn keine öffentlichen oder nachbarschaftlichen Interessen berührt werden bzw. die Zustimmung des Nachbarn vorliegt.8

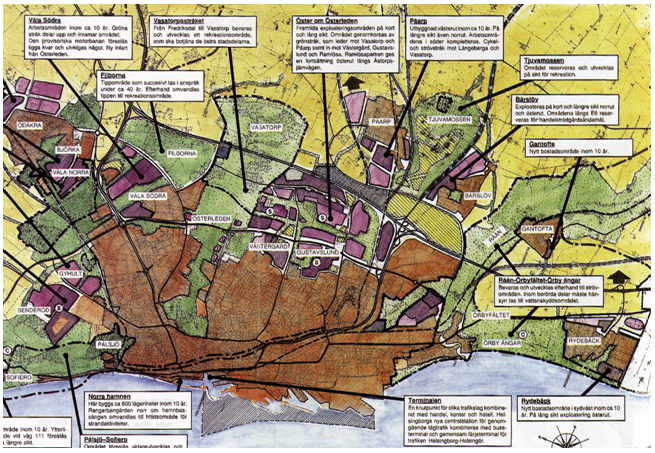

Abb. 2: Beispiel eines schwedischen Detaljplan Helsingborg9

Zuständig für Baugenehmigungen ist der lokale Bauausschuss (Byggnadsnämd), dem mindestens ein Architekt angehören sollte (PBL, SFS 1987:10, Abschnitt 11). Die Informationspflicht des Bauausschusses muss allerdings auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben eingehalten werden (PBL, SFS 1987:10, Abschnitt 1, Sektion 4) . 10

Die Normung in Schweden wird vom Schwedischen Institut für Standardisierung SIS (Standardiseringen i Sverige) durchgeführt11 . Neben der Erstellung und Verbreitung von Normungssystemen verfolgt das SIS das Ziel, seinen Mitgliedern eine Einflussnahme auf die Ausgestaltung der für sie relevanten Normen zu ermöglichen. 12

1Vgl. D. Henseler, Planen und Bauen in Europa – Schweden, Seminararbeit an der TU Darmstadt WS 1999/2000 S. 4ff.

2Vgl. E. Valgårda, Questionnaire on sustainable building in Europe — Country: Sweden S. 4

3Vgl. E. Valgårda, Questionnaire on sustainable building in Europe — Country: Sweden S. 4

4Vgl. EU-Compendium Sweden, Bd. 28 N, Luxemburg 2000 S. 20

5Quelle: EU-Compendium Sweden, Bd. 28 N, Luxemburg 2000 S. 108

6Vgl. F.M. Meijer/H.J. Visscher, Building Regulations in Europe, Part 1, Delft 2002 S. 155, 157

7Vgl. F.M. Meijer/H.J. Visscher, Building Regulations in Europe, Part 1, Delft 2002 S. 147, 154

8Vgl. F.M. Meijer/H.J. Visscher, Building Regulations in Europe, Part 1, Delft 2002 S. 152

9Quelle: EU-Compendium Sweden, Bd. 28 N, Luxemburg 2000 S. 45

10Vgl. EU-Compendium Sweden, Bd. 28 N, Luxemburg 2000 S. 48ff.

11Vgl. http://www.svenskstandard.se/FssWeb/Engelsk.htm, 23.05.04

12Vgl. Swedish Standards Institute, http://www.sis.se, 03.06.04